关键词:亚热带森林 野外考察 高中低海拔 自然保护区

作者:李二

日期:23/07/2021 - 24/07/2021

红色培训之后紧接着是井冈山地区森林植被野外考察,一共三天时间。

我是一个地道的北方人,极少去南方,更别提南方的森林了,说起来我这一林业大学的青椒极为汗颜。即便去过北方的森林,基本都是管理相对好的人工林,物种多样性自然差很多,环境条件也相对简单。

我对于森林的直观印象是:树木笔直,树木之间空间尚可,乔木与灌草有明确的分层,灌木不高零星分布,草本植物密布最下层。

从未去过南方天然林的我对于森林的印象却是太简单了。这次我们能够亲临井冈山国家级自然保护区这一南方典型的热带森林区并进行考察,幸甚至哉。

1. 中国中亚热带森林生态系统

井冈山地处湘赣两省交界的罗霄山脉中段,这里不仅是红色圣地,也是绿色宝库,具有中亚最为典型的热带森林,保存着完整的地带性常绿阔叶林。

除常绿阔叶林之外,我们还能看到落叶阔叶林、针阔混交林以及毛竹林,这些都是我以前从未或者极少见到的,这次终于能够大开眼界。

由于本篇博客仅记录自己的所行所感,并不会对森林的状况进行细致准确的描述,所以权当看个流水账吧,不过至少我自己感觉有收获啦。

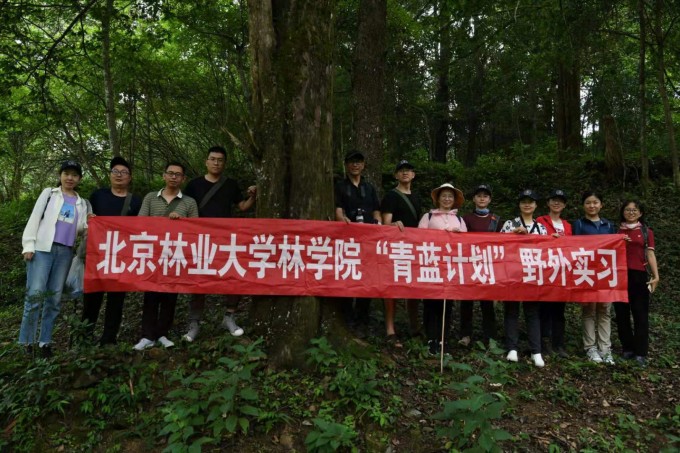

我们北林生态与自然保护学院的张志翔老师(著名的植物分类与树木学大佬)带队,分别在高海拔、中海拔、低海拔三个海拔层级进行野外考察,主要面向我们林学院的年轻教师(注:我们都没有任何植物分类背景,所以啥也不认识,在此感谢我们林学院的领导们鼎力支持和课程安排)。

2. 高海拔 - 江西坳

第一天我们准备登上井冈山最高峰江西坳。江西坳处于江西湖南两省交界处,到达峰顶也比较简单,只需要沿着一条唐代(听说是)就建设好的石头路即可。

在向上行进的过程中,我们确实发现随着海拔梯度,植被类型是存在变化的,层次非常的分明: 以竹子为例,海拔较低时仍为毛竹,海拔变高时则变为井冈方竹。

江西坳附近的一大景观是云景杜鹃,据说盛开时非常漂亮,只可惜我们来的月份不对,已经过了花期。 我们一路走,张老师一路介绍各种各样的植物。说实话,我并没有记住太多,但具有遥感背景的我发现一个有趣的现象: 落叶树的叶片普遍比较薄,而且表面没有明显的蜡质层; 而常绿树的叶片比较厚实,表面被一层厚厚的蜡质所包裹住,直射光条件下,往往会存在一定程度的镜面反射效果;但是常绿树的新生叶则与落叶树的叶片类似,不过常常会展现出红褐色等叶色效果。

以前我对于叶片正反面色彩不一致或者光谱反射率有差异这一现象认知不够深刻,这次则有了新的认识: 发现很多种树木的叶片正反面色彩饱和度差异非常之大,相信光谱反射率差异也会比较大。这为我们发展叶片反射率模型提供了挑战。

3. 中海拔 - 夜光山

第二天转往夜光山 - 双溪口 一线进行考察。在车行进的途中,我就觉察出有些不对,因为今天还要接上另外一位向导,而本身我们已经有一位当地的植物专家做向导了。

果不其然,当我们下车后,张老师介绍说,由于今天考察的是条件比较复杂的天然林,毒蛇比较多,因此我们特别请了一位本地的老乡作为向导。我们大家都很紧张,生怕有蛇出没。

越紧张越出问题,当我们深入林子100多米后,我就被突然经过的一只毒蜂蛰到了右脚脚踝上方,我并未乱动,但这只蜂很具有攻击性,竟然刺透了我的裤子和袜子,我不由自主的叫起疼来,然后发现受伤部位以肉眼可见的速度迅速变红,然后周边变肿,我只能忍着又疼又麻继续走路,毕竟我也不好意思仅仅因为被蜂蛰了一下就返回去。

果然,天然林中物种多样性与植被结构复杂性非常高:

基本上每走一步就碰见一个物种,有一些也把张老师给看糊涂了,仅能够从“科”上进行划分; 此外林分在垂直层次上展现出乔木单层、灌木两层、草层等多层次效果,这与普通的人工林的两层分层差异很大。

在走到一个分叉口的时候,一边是有之前踩出的小路,但植被类型相对少了,一边是没有路,只能劈路前行,但植被类型很多。向导问我们想去那边,大家也没有多想(可能是没有预计到困难如此之多),就一致说去植被类型多的地方呗。

刚开始走还好,无非是向导在前劈路,我们边在后尾随,然后边辨认植物;

再往前走地形坡度越来越陡,甚至达到五六十度,大家拿着竹棍慢慢往前走;

不料山区突然下起暴雨来,这让我们始料未及,地上逐渐滑起来,尤其是石头上面覆盖薄泥的地方,非常的滑,队伍里面基本每位老师都有滑到的经历,甚至有些老师连滚带爬的往前行,我们自然是相互帮扶,但是条件确实非常困难,让我想到了人猿泰山;

继续向前时,有局部区域的坡度甚至有七八十度的样子,下来极度危险,我们几人一个小组,帮扶着往下走。每个人身上都被汗水和雨水湿透了,终于到达河谷区域,可以稍歇片刻,然后沿河前进;

河边其实也不好走,因为并没有平坦的路,更多的是覆盖草和泥的石头。我们一会爬到山半坡一会有下到河谷,最后向导终于说快到公路了;

我们以为可能也就几分钟了,谁成想,路一如既往的难走,甚至在最后几百米中,山顶的小路邻着80多度的悬崖,我因为恐高而腿发软,只能趴在小路的另一面往前挪;

下山的时候,突然发现了横在眼前的公路,高兴坏了,欢欣鼓舞的快步下山,不料因为路滑,我最后摔了一跤。无论如何,我们总算到达公路上了;

一看时间已经下午三点多了,我们也都饿过劲儿了,浑身湿透,体累身乏。车过来后便带我们去附近的一个小村庄一户人家的开放院子中吃自带的自热盒饭,总算是结束了这次考察,能休息一下了。

4. 低海拔 - 长古岭

第三天去之前,张老师就给我们打了预防针,说今天我们去井冈山自然保护区核心区,大部分时间都在车上,但是山路很难走,大家做好准备。这自然是让我这种晕车人员提前有心理准备。

山上并没有公路,而是碎石与泥土胡乱铺就的路,车开的很慢,摇来晃去,行进了大约一个半小时,到达了指定位置;

在低海拔山区,我们并没有深入林子内部,而是在路边观察,也确实发现了其他地方并不存在的一些物种,诸如野生猕猴桃、野生山茶树等等;

另外终于学会了辨认树木的单叶和复叶,即看叶柄处是否有小芽,如果有则为单叶。

张老师偶然问到我是什么背景,我说是植被遥感。于是张老师说:

遥感不能光坐在办公室,不接地气,要深入基层问问保护区的工作者到底有什么样的需求:

比如前段时间他评审一个项目结题,对方老师做了大量的叶面积指数相关的工作,这对于自然保护区并无太多实际的用处,可能更多的用在大气-植被交互与碳水氮平衡方面。我深以为然。 再比如,他看到有的科研工作者模拟树木生长,最后树高竟然可达100多米,完全不考虑实际情况,这是与水势,养分运输等一些植物生理过程紧密相关的,不知道这些,不出野外查看,是不行的。

三天的野外考察,虽然与我本专业相差较远,但依然在此过程中收获了很多,尤其是对于森林的认知提升了一个层次,对于植被遥感面临的诸多挑战有了更多更新的认识。我们身上的担子依然很重。

标签:亚热带,植被,海拔,考察,井冈山,我们,野外,森林 来源: https://www.cnblogs.com/ludwig1860/p/15054663.html

本站声明: 1. iCode9 技术分享网(下文简称本站)提供的所有内容,仅供技术学习、探讨和分享; 2. 关于本站的所有留言、评论、转载及引用,纯属内容发起人的个人观点,与本站观点和立场无关; 3. 关于本站的所有言论和文字,纯属内容发起人的个人观点,与本站观点和立场无关; 4. 本站文章均是网友提供,不完全保证技术分享内容的完整性、准确性、时效性、风险性和版权归属;如您发现该文章侵犯了您的权益,可联系我们第一时间进行删除; 5. 本站为非盈利性的个人网站,所有内容不会用来进行牟利,也不会利用任何形式的广告来间接获益,纯粹是为了广大技术爱好者提供技术内容和技术思想的分享性交流网站。